Zum Buch

Wir verbringen heutzutage viel zu viel Zeit damit, in unsere kleinen Bildschirme zu starren. Daher habe ich mir als guten Vorsatz für dieses Jahr vorgenommen, dass ich meine Nutzung sozialer Medien überdenke und weitestmöglich beende. Anfang Februar erschien das Buch „Digital Minimalism“ von Cal Newport, das sich mit genau diesem Thema befasst. Für mich erschien das Buch genau zur richtigen Zeit und ich habe es in einer Woche verschlungen. In diesem Artikel werde ich einige Ideen teilen, die ich beim Lesen gelernt habe.

Gründe für digitalen Minimalismus

Wir leben heute in einer Zeit, in der unsere Aufmerksamkeit die Währung vieler großer Tech-Firmen ist. Viele Produkte, insbesondere die sozialen Medien, sind genau darauf ausgerichtet, so viel Aufmerksamkeit von uns wie möglich zu bekommen. Wenn wir nicht die Apps starten und uns die maßgeschneiderte Werbung anschauen, kann das Unternehmen dahinter kein Geld verdienen. Intuitiv könnte man meinen, dass das soziale Netzwerk das Produkt ist, das eine Firma anbietet und wir als Nutzer die Kunden sind. Doch in Wirklichkeit ist es so, dass wir das Netzwerk kostenlos nutzen, damit die Firma möglichst viele Daten über uns sammeln kann. Diese verkauft sie an Werbepartner, so dass diese maßgeschneiderte Werbung anbieten können. Somit sind unsere Daten - also wir - das Produkt und die Kunden sind die Werbetreibenden.

Die Apps der sozialen Medien setzen alle möglichen psychologischen Kniffe ein, damit wir die Apps möglichst oft starten und durch die Timelines scrollen. Sie stellen sicher, dass wir bei jedem Start der App etwas neues sehen, und diese kleinen Neuigkeitshäppchen bescheren unserem Gehirn den Befriedigungskick. Meist haben wir das, was wir gerade flüchtig gelesen haben, in wenigen Sekunden wieder vergessen. Noch schlimmer ist es, wenn man die Benachrichtigungen der Apps nicht deaktiviert hat. Damit ist die App in der Lage, den Benutzer durch rote Badges an den Icons und Pop-Ups darauf hinzuweisen, dass er doch mal wieder vorbeischauen sollte. Im Endeffekt stehen der Zeitaufwand und die Vorteile, die wir aus den sozialen Medien ziehen, in keinem Verhältnis. Wir verlieren unsere Fähigkeit, uns länger auf eine bestimmte Aufgabe zu fokussieren, weil wir immer wieder zwischendurch den Drang verspüren, nachzuschauen, ob es in unseren Timelines etwas neues gibt.

Was ist digitaler Minimalismus?

Beim digitalen Minimalismus beschränkt man seine Online-Zeit auf eine kleine Auswahl sorgfältig ausgewählter und optimierter Tätigkeiten, die die Dinge, die man wertschätzt, stark unterstützen. Auf alles andere wird bewusst verzichtet. Damit steht es im Gegensatz zur maximalistischen Philosophie, die der Standard ist. Dort wird alles benutzt, was auch nur einen kleinen Vorteil verspricht. Minimalisten hingegen macht es nichts aus, kleine Dinge zu verpassen.

Dem digitalen Minimalismus liegen drei Prinzipien zu Grunde:

- Unordnung ist teuer: Die Aufmerksamkeit auf viele Geräte, Dienste oder Apps zu verteilen kostet so viel, dass es all die kleinen Vorteile der einzelnen Dinge auffrisst.

- Optimierung ist wichtig: sich für eine Technologie zu entscheiden (sorgfältig!), ist nur der erste Schritt. Fur die besten Ergebnisse muss man genau überlegen, WIE man sie einsetzt.

- Bewusste Entscheidungen sind befriedigend: Digitalen Minimalisten macht es große Freude, bewusste Entscheidungen über eingesetzte Technologien zu treffen.

The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.

Thoreau, Walden

Wenn man sich für die Nutzung einer Technologie entscheidet, muss diese einigen Regeln genügen. Zunächst muss sie etwas unterstützen, das man zutiefst wertschätzt. Wenn sie nur kleine Vorteile bringt, ist das nicht genug. Außerdem muss es gleichzeitig der bestmögliche Weg sein, wie die Tätigkeit unterstützt werden kann. Ansonsten sollte sie durch eine dafür besser geeignete Methode ersetzt werden. Zu guter Letzt muss klar beregelt sein, wann und wie die Technologie genutzt wird.

Der Einsatz dieser Regeln ist besonders effektiv, wenn man eine Zeit ohne optionale Technologien gelebt hat und so feststellt, dass man diese Technologien nicht unbedingt benötigt.

Bewusste Freizeitgestaltung

Wenn wir unsere Online-Zeit drastisch reduzieren, entsteht Zeit, die wir sinnvoll füllen müssen. Seichte Technologienutzung ist ein einfaches Mittel, eine schlecht gestaltete Freizeit zu überdecken. Wenn wir unsere Zeit nicht sinnvoll füllen können, wird das Leben langweilig und die Transformation könnte scheitern. Daher sollte die Phase der Abstinenz dazu genutzt werden, wieder herauszufinden, was einem wichtig ist.

Was ich bisher getan habe

Ich habe Facebook gelöscht und noch nicht eine Sekunde vermisst. Außerdem habe ich Instagram gelöscht. Das war nicht ganz so leicht wie Facebook. Fotografie ist eines meiner Hobbies und ich hätte prinzipiell schon gern eine Plattform, auf der ich meine Fotos teilen kann. Ich glaube aber nicht, dass dies noch einmal Instagram wird, denn zum Inhaber Facebook habe ich kein Vertrauen.

Schwieriger gestaltet sich meine Beziehung zu Twitter. Ich habe anfangs spielend einfach zwei Monate komplett ohne Twitter verbracht und daraufhin meinen 10 Jahre alten Account einfach so gelöscht. Ich habe ihm nicht hinterhergeweint. Doch nach einem weiteren Monat spürte ich doch wieder das Verlangen danach. Ich habe mir also einen neuen Account angelegt und bin dort komplett von null gestartet. Ich habe mir aber versprochen, dass ich Twitter nicht wieder in alle Bereiche meines Lebens lassen möchte. Die wichtigste Regel: Twitter kommt nicht auf mein Telefon! Ich möchte nicht in jeder kurzen Pause mein Telefon zücken und meine Timeline checken. Ich habe es nur auf meinem iPad und auf dem Mac installiert. Außerdem versuche ich nur Leuten zu folgen, deren Beiträge wirklich eine Bereicherung für mich sind. Also vor allem keine Nachrichten und keine Politik-Shitstorms. Bisher habe ich meine Timeline sehr klein gehalten. Ich kann einmal am Tag fünf Minuten darin verbringen und habe alles gelesen. Das ist für mich vertretbar. Im Moment bin ich sogar wieder einem Modus, in dem ich Twitter schon seit mehreren Wochen nicht mehr gelesen habe. Ich nutze es derzeit ausschließlich zum Teilen von Gedanken, Links oder meinen Artikeln hier auf dem Blog. Falls die Phase anhält, kann ich den Account vielleicht diesmal nachhaltig löschen.

Außerdem habe ich im Zuge des digitalen Minimalismus meine komplexe Aufgabenverwaltung vereinfacht. Ich hatte entschieden, mein geliebtes OmniFocus einfach aufzugeben und alle Aufgaben in einem analogen Bullet Journal zu verwalten. Das hat überraschend gut geklappt. Nach ein paar Monaten habe ich es allerdings wieder mit Things digitalisiert - ohne aber die vorherige Komplexität wieder aufzunehmen. Im Moment fahre ich einen hybriden Modus: Alle meine Aufgaben leben digital in Things, aber am Anfang der Woche übertrage ich alles, was ich in der Woche schaffen möchte, in mein Bullet Journal. So brauche ich meine digitale Aufgabenverwaltung im Laufe der Woche nicht und habe auf einer Seite in meinem Notizbuch den Gesamtüberblick.

Ein laufendes Projekt ist es, meinen Medienkonsum zurückzufahren. So habe ich es zum ersten Mal geschafft, meine Podcasts leerzuhören und Zeit zu haben, Hörbücher zu hören. Außerdem habe ich meine Freizeitaktivitäten nur auf die Dinge reduziert, die wirklich Spaß machen. An vielen Tagen ist das einfach nur das Lesen von Büchern. Aber auch das Fotografieren habe ich in letzter Zeit als Hobby wiederentdeckt.

Apropos lesen: Nachdem ich eine lange Zeit lang fast ausschließlich auf meinem Kindle gelesen habe, bin ich jetzt wieder dazu übergegangen, Bücher auf Papier zu lesen und ich genieße das sehr. Das Gefühl, sich durch ein Buch zu arbeiten und schließlich abzuschließen ist befriedigender als das Blättern am Kindle. Meine Motivation ist, dass ich den ganzen Tag beruflich am Rechner zubringe und Abends wenn möglich ohne Displays verbringen möchte.

Bisherige Auswirkungen

Zunächst muss ich zugeben, dass ich mich nach wie vor nicht als digitalen Minimalisten bezeichnen kann. Vermutlich werde ich das auch nicht werden. Dennoch setze ich meine Technologie bewusster ein. Das hat dazu geführt, dass ich in meiner Freizeit einige Tätigkeiten aufgenommen habe, die ich sehr wertschätze und dich nicht nur aus dem Scrollen einer Timeline bestehen. Ich lese viel mehr Bücher, ich schreibe täglich und ich habe wieder Spaß an der Fotografie gefunden.

Was ich noch tun möchte

Ich experimentiere gerade daran, mein Smartphone weniger attraktiv und ablenkend zu gestalten. Oft ist es so, dass ich mein iPhone in die Hand nehme, um eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Doch dann sehe ich auf dem Homescreen die ganzen anderen Apps und komme auf die Idee, dort doch nochmal nachzuschauen, ob sich etwas getan hat. Von dieser Versuchung möchte ich wegkommen. So habe ich auf dem Homescreen nur noch eine Hand voll Apps hinterlegt, deren Nutzung ich wirklich für sinnvoll halte und die mich täglich in meinem Tun unterstützen. Alles andere habe ich auf die Folgeseiten verbannt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das beibehalten werde.

Ein anderes Experiment, bei dem ich mir allerdings noch nicht so sicher bin, führe ich ebenfalls gerade durch: Ich habe mein iPhone der Farben beraubt und fahre es in einem komplett monochromen Modus. Die im Normalfall leuchtenden Farben verleiten zur Benutzung und der monochrome Modus soll dem entgegenwirken, indem er die Darstellung auf dem Bildschirm möglichst unattraktiv macht. Ich beraube meinem iPhone damit keiner Funktion, ich kann nach wie vor alle Funktionen nutzen. Ich bin gespannt, wie sich das in der Praxis bewährt.

Fazit

Es bleibt festzuhalten, dass unsere Technologie nicht böse ist. Wir haben es immer noch selbst in der Hand, wie wir sie nutzen. Die Hersteller und Plattformbetreiber nutzen allerdings alle psychologischen Tricks, um uns möglichst oft und lange ans Display zu binden und ohne das Bewusstsein dafür sind wir dem schutzlos ausgeliefert.

Im Moment werden die Stimmen lauter, die das kritisieren und die eine bewusstere Technologienutzung propagieren. Cal Newport ist eine davon und bei mir hat das definitiv ein Umdenken bewirkt. In der Umsetzung merke ich allerdings, dass es schwieriger ist als gedacht. In vielen Situationen ist es einfach Standardverhalten geworden, zum Smartphone zu greifen. Wir müssen wieder neu erlernen, auch mal eine Wartezeit zu überstehen, ohne sie mit einer sinnlosen Beschäftigung mit dem Smartphone zu überbrücken.

In diesem Sinne treffen Bücher wie „Digital Minimalism“ gerade den Nerv der Zeit. Wir tun gut daran, die Stimmen zu erhören und daran zu arbeiten, unsere Technologie möglichst bewusst zu nutzen. Seit ich mich damit beschäftige, achte ich viel mehr darauf, wie andere Menschen in der Öffentlichkeit ihre Smartphones nutzen. Es ist erschreckend, wie viele pausenlos in ihr Display starren, sogar wenn sie in Begleitung anderer unterwegs sind. Sie wirken wie bewusstlose Zombies. Ich möchte da nicht mehr dazugehören.

Welche Rolle spielt die Technik und insbesondere die sozialen Medien in deinem Leben? Verbringst du auch zu viel Zeit damit oder hast du das gut unter Kontrolle? Welche Schritte unternimmst du, um den Verlockungen zu widerstehen? Ich freue mich über Deine Antworten in den Kommentaren. Bitte teile den Artikel in Deinem Netzwerk, wenn er Dir gefallen hat. Du kannst mir außerdem auf Twitter folgen.

“Digital Minimalism” by Joe Flood is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

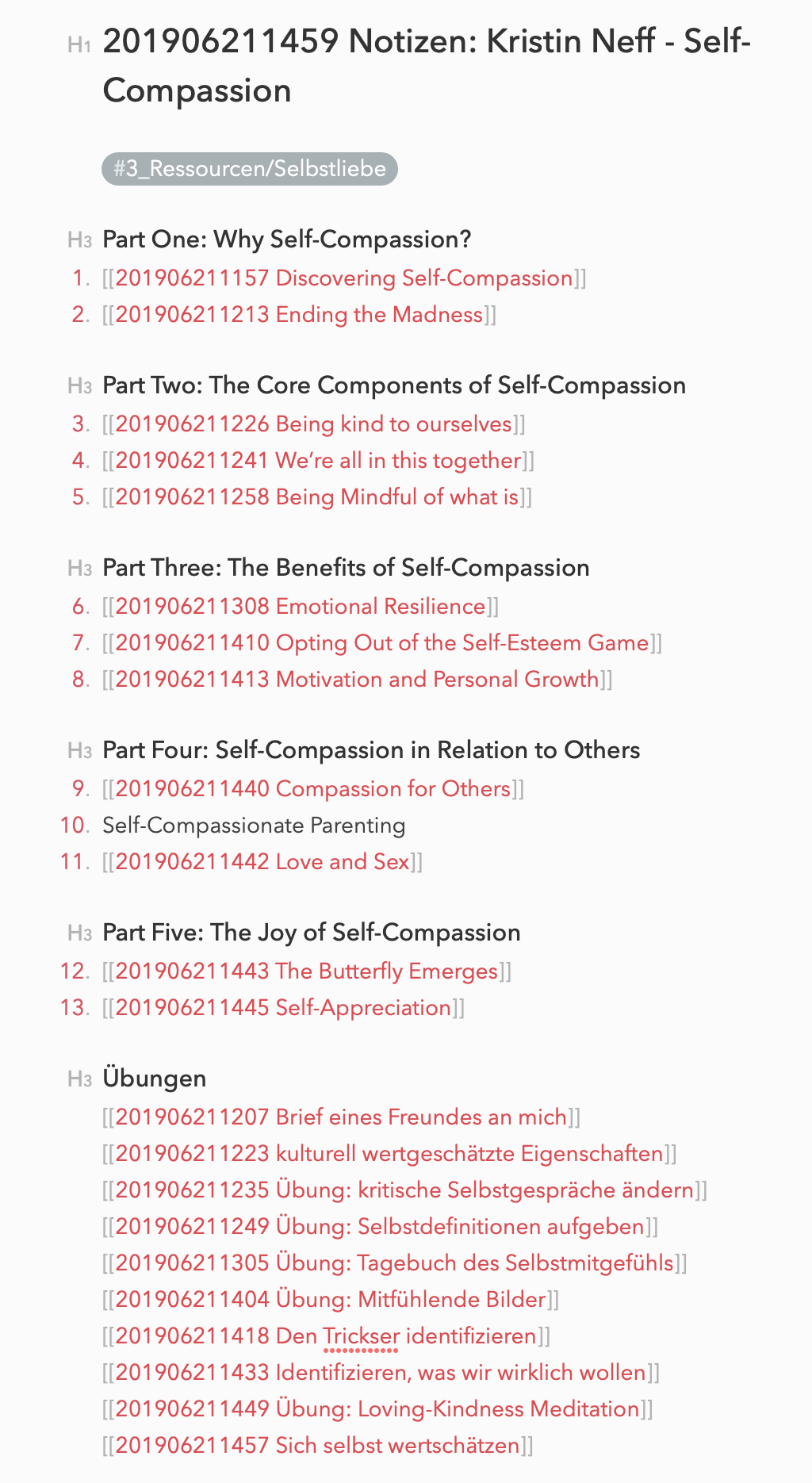

Beispiel von handschriftlichen Buchnotizen. Diese gehören zu “

Beispiel von handschriftlichen Buchnotizen. Diese gehören zu “ Beispiel einer Übersichtsseite zum Buch

Beispiel einer Übersichtsseite zum Buch  Beispiel einer nach

Beispiel einer nach